Forschungsvorhaben

Übersicht

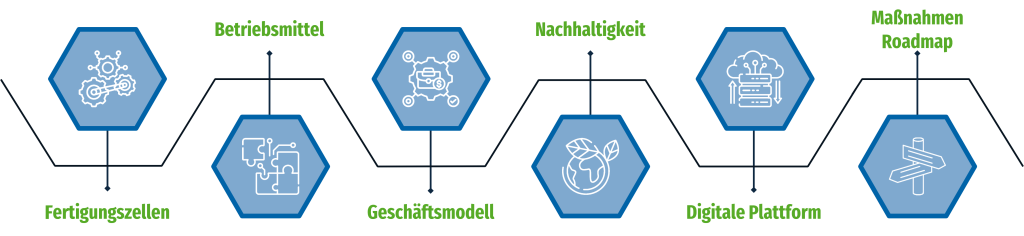

Das Forschungsprojekt AutoPilot wird in 5 Themenbereiche unterteilt

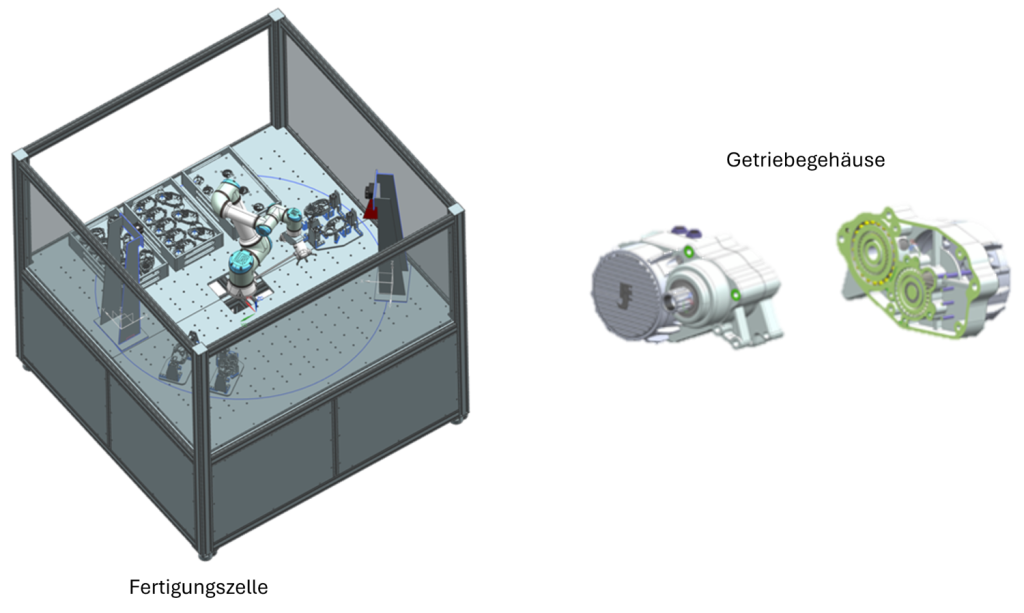

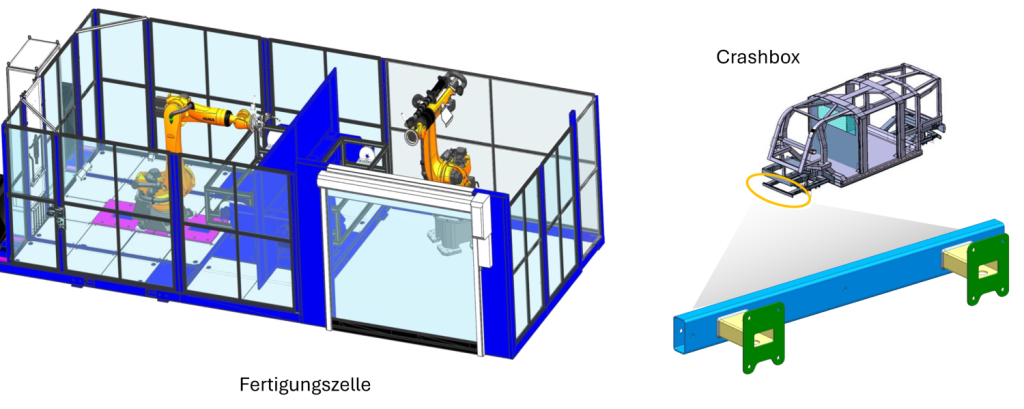

Fertigungszellen

ReStackCell

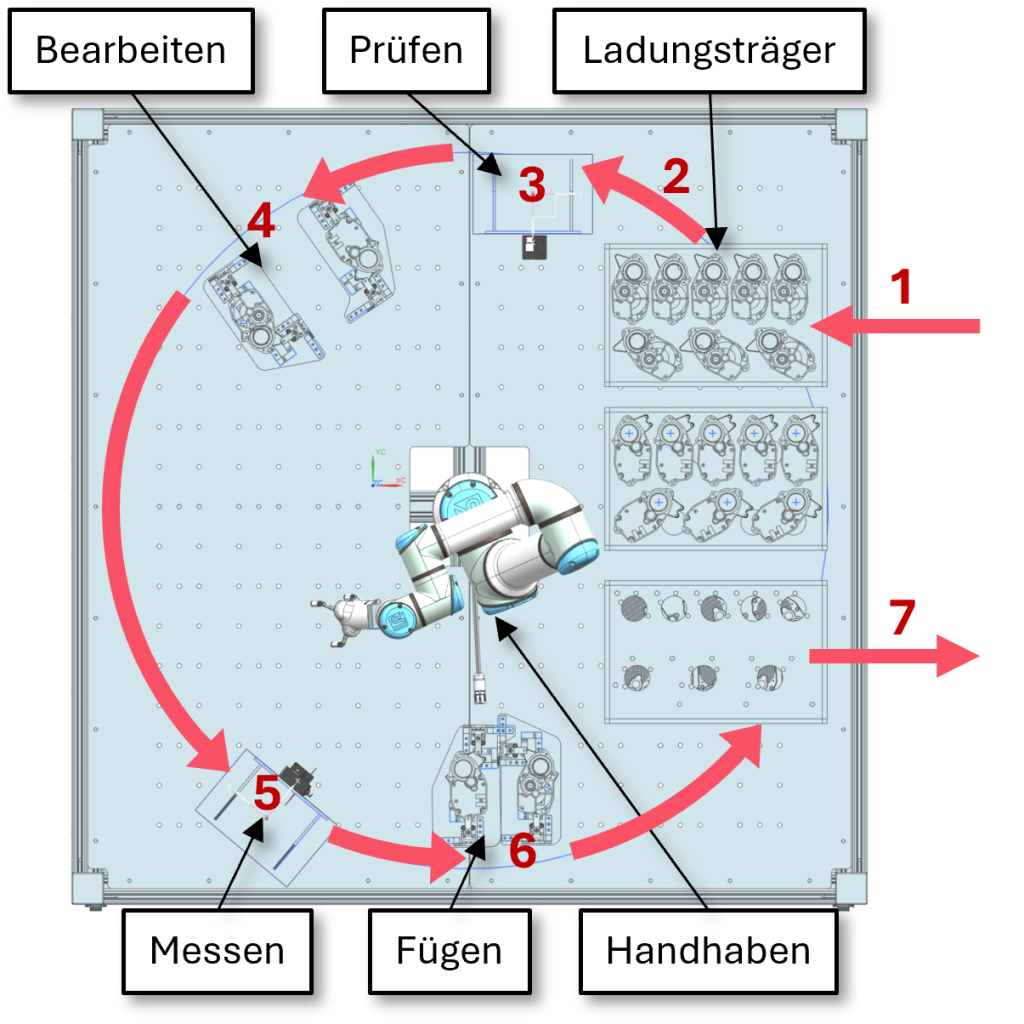

Der Anwendungsfall stammt von Johnson Electric und stellt eine Automatisierung der E-Bike Getriebefertigung dar

Prozessbeschreibung des Use-Case in der ReStackCell

- Ladungsträger in Zelle einsetzen

- Roboterbasierte Entnahme der Werkstücke aus Ladungsträger

- Visuelle Prüfung auf Lunker mittels Kamera

- Einlegen in Spannvorrichtung und roboterbasiertes Entgraten der Bauteile

- Entnahme aus Spannvorrichtung und Vermessen der Lagersitze in Messstation

- Einlegen der Werkstücke in Fügestation und roboterbasiertes Einpressen der Lager

- Roboterbasierte Ablage der Bauteile in Ladungsträger und Entnahme des Trägers

FlexZelle

Der Use-Case stammt von e.Volution und stellt den Fügeprozess eines Stoßfängers dar

Prozessbeschreibung des Use-Case in der Flexzelle

- Ladungsträger in Zelle platzieren

- Roboterbasiertes Entnehmen der Bauteile aus Ladungsträger und Einlegen der Bauteile in Spannvorrichtung

- Drehtisch rotiert in Schweißposition

- Schweißprozess

- Drehtisch rotiert in Handhabungs-position

- Roboterbasiertes Entnehmen der Baugruppe aus Spannvorrichtung und Einlegen in Ladungsträger

- Ladungsträger aus Zelle entnehmen

Betriebsmittel

Im Projekt Autopilot stehen ein modularer Aufbau und der Einsatz nachhaltiger Materialien im Hinblick auf Betriebsmittel im Mittelpunkt. Für die beiden Use-Cases wurden geeignete Betriebsmittel identifiziert und gemäß dem Forschungsansatz in enger Zusammenarbeit mit den Betriebsmittelherstellern entwickelt, gefertigt und im Projekt eingesetzt. Ziel ist es, Betriebsmittel ressourcenschonend zu gestalten und ihren Product Carbon Footprint (PCF) gezielt zu optimieren.

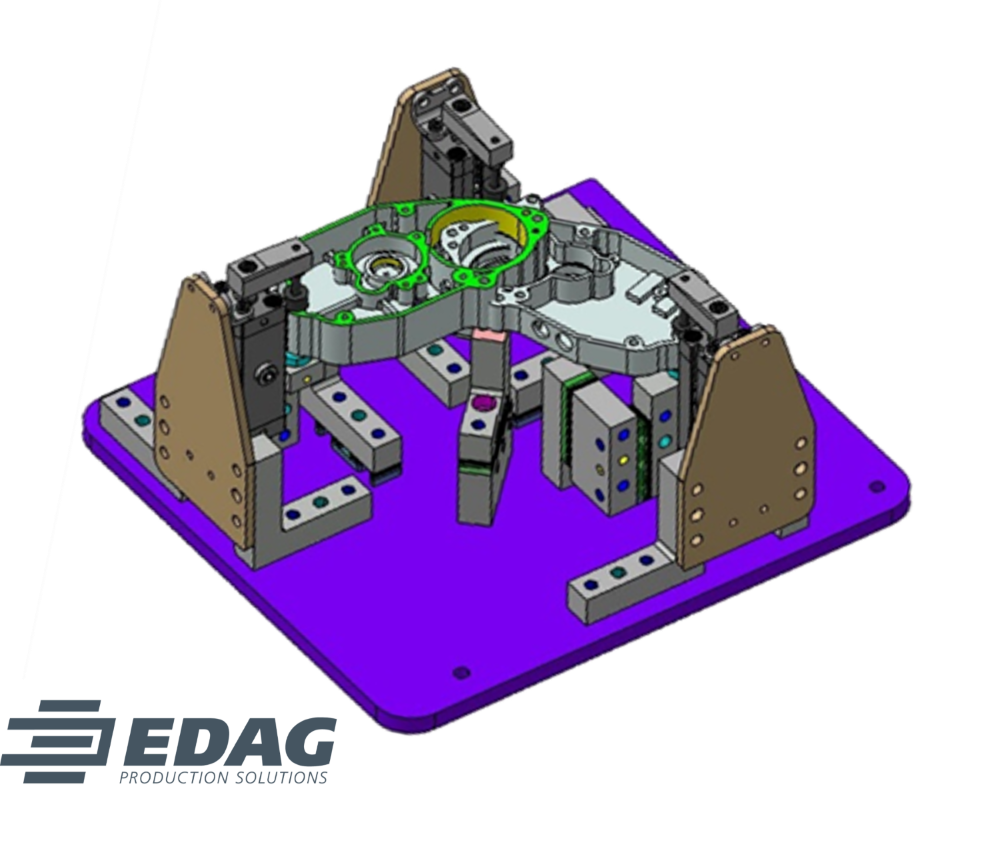

Betriebsmittel in der ReStackCell

Spannvorrichtung

- Fixierung und sichere Positionierung von Werkstücken während der Bearbeitung zur Gewährleistung von Maßgenauigkeit und Prozesssicherheit

- Modularer Aufbau aus Laserzuschnitten, Kontursteinen, Stiften, Spannern, …

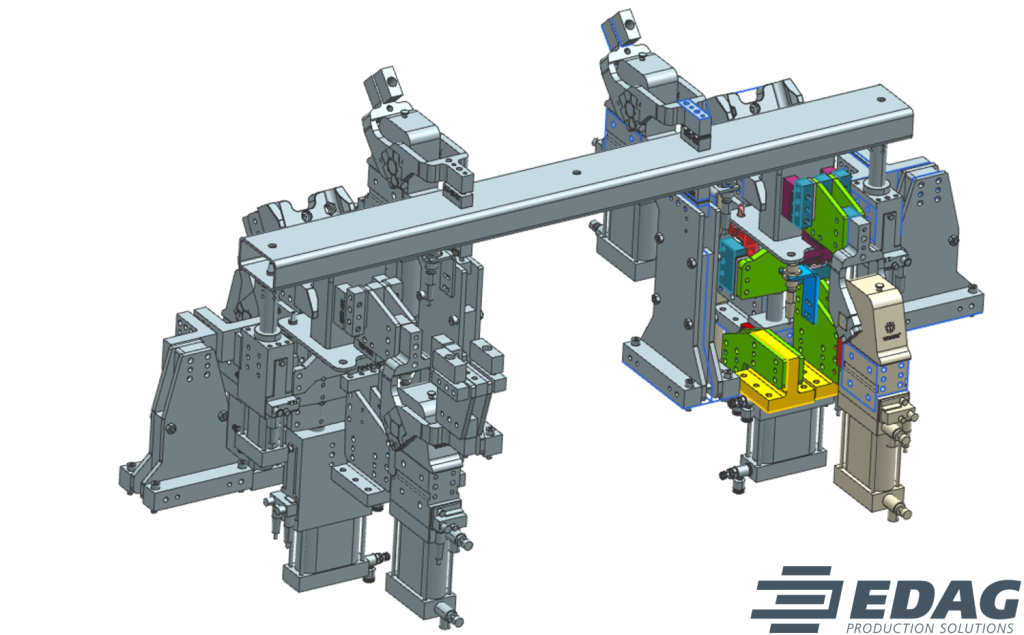

Betriebsmittel in der Flexzelle

Schweißvorrichtung

- Unterstützung des Fügeprozesses, bei dem die Einzelbauteile dauerhaft zu einer Gesamtbaugruppe verbunden werden

- Präzise und reproduzierbare Positionierung der Einzelbauteile während des Schweißprozesses zur Sicherstellung von Maßhaltigkeit und Wiederholgenauigkeit

- Modularer Aufbau aus Laserzuschnitten, Kontursteinen, Stiften, Spannern, …

- Symmetrischer Aufbau

- Linker Teil mit Holzkomponenten

- Rechter Teil mit Stahlkomponenten

Ladungsträger

- Transport und sichere Aufnahme von Bauteilen innerhalb des Produktions- und Logistikprozesses zur Gewährleistung eines geordneten und beschädigungsfreien Materialflusses

- Aufbau als modulares Tableau

- Vollständig aus Holz inklusive Verrutsch-Sicherung

- Symmetrischer Aufbau

- Oberer Teil für Getriebegehäuse Unterteil

- Unterer Teil für Getriebegehäuse Deckel

Ladungsträger

- Transport und sichere Aufnahme von Bauteilen innerhalb des Produktions- und Logistikprozesses zur Gewährleistung eines geordneten und beschädigungsfreien Materialflusses

- Aufbau als modularer Shooter zur nachrutschenden Bereitstellung aller Einzelbauteile

- Vollständig aus Holz

- Etagenaufbau

- Oberer Teil für Einzelbauteile

- Unterer Teil für gefügte Baugruppe

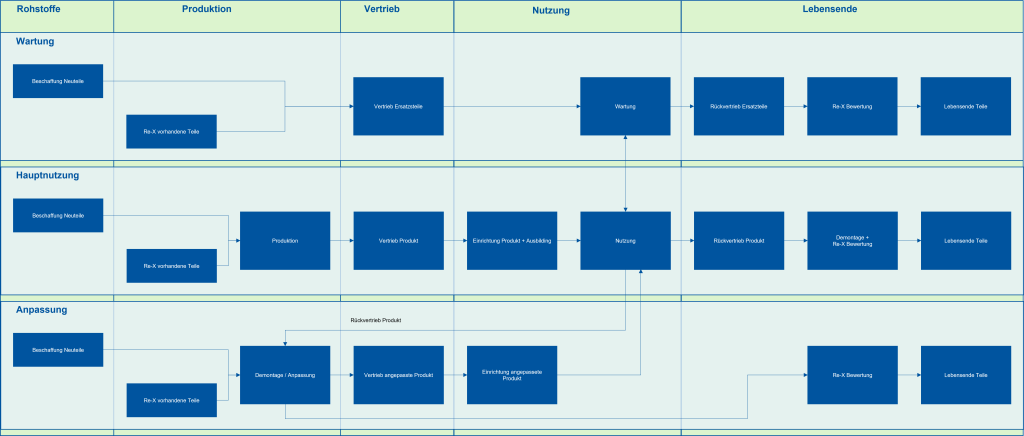

Geschäftsmodell

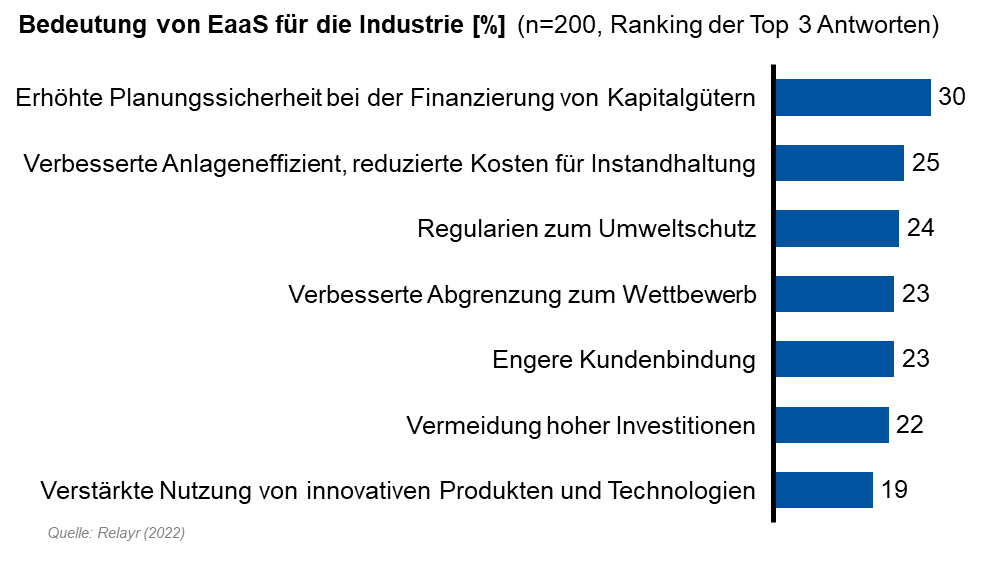

EaaS-Modelle sind im Begriff, die Art und Weise, wie Industrieausrüster ihr Geschäft betreiben, grundlegend zu verändern

Equipment as a Service (EaaS) beschreibt den Prozess, bei dem Produktionssysteme oder Maschinen gegen eine Gebühr zur Verfügung gestellt werden, anstatt dass sie gekauft werden müssen. Dadurch spart der Endkunde erhebliche Investitionskosten und gibt Teile des Betriebsrisikos an den Anbieter weiter.

Herausforderungen transaktionaler Geschäftsmodelle

im Kontext der Kreislaufwirtschaft

- Überkapazität und Überproduktion

- Geringe Nutzungsauslastung

- Suboptimale Produktlebensdauer

- Fehlende End-of-life-Konzepte

- Hohe Kapitalbindung beim Nutzer

- Hoher Ressourcenverbrauch und hohe Emissionsbelastung

Potentiale subskriptionsbasierter Geschäftsmodelle

im Kontext der Kreislaufwirtschaft

- Verbessere Nutzungsauslastung der Produkte

- Eigeninteresse der Hersteller an langen Produktlebenszyklen

- Keine Kapitalbindung und höhere Planungssicherheit beim Nutzer

- Integrierte Produktrückführung und professionelle End-of-life-Verwertung

- Reduktion des Ressourceneinsatzes und der Emissionen

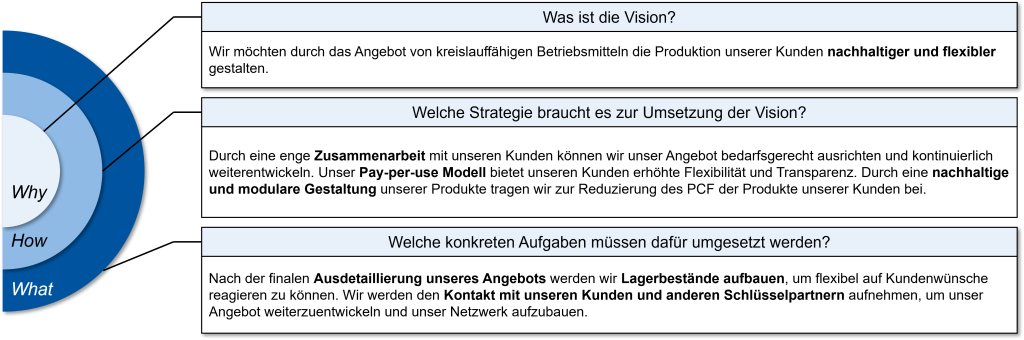

Definition des EaaS Geschäftsmodells

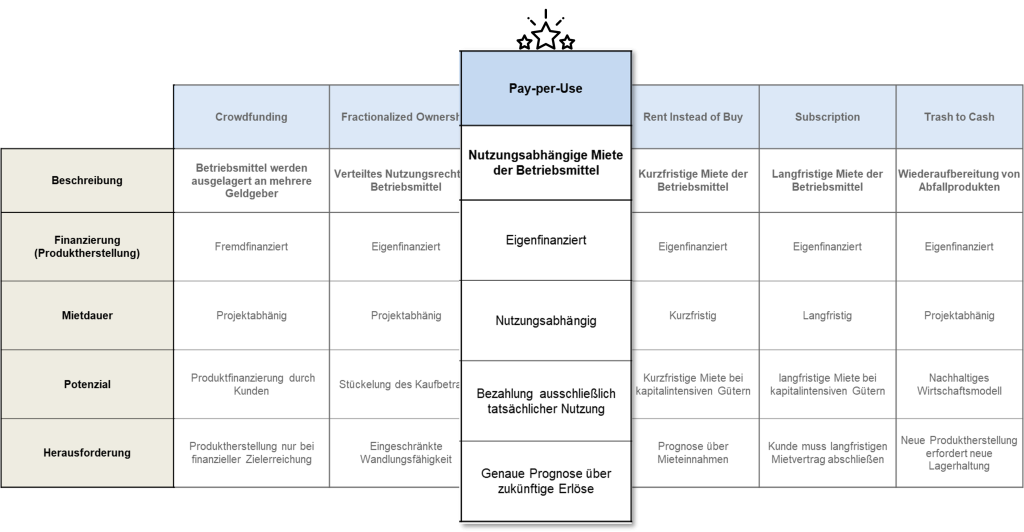

Auf Basis des St. Galler Business Model Navigators wurden aus den 55 verfügbaren Geschäftsmodellmustern diejenigen identifiziert, die auf einem Subskriptionsansatz beruhen. Gemeinsam mit den Projektpartnern wurde daraus der „Pay-per-Use“-Ansatz ausgewählt, um das Equipment-as-a-Service (EaaS) Geschäftsmodell gezielt weiter zu spezifizieren.

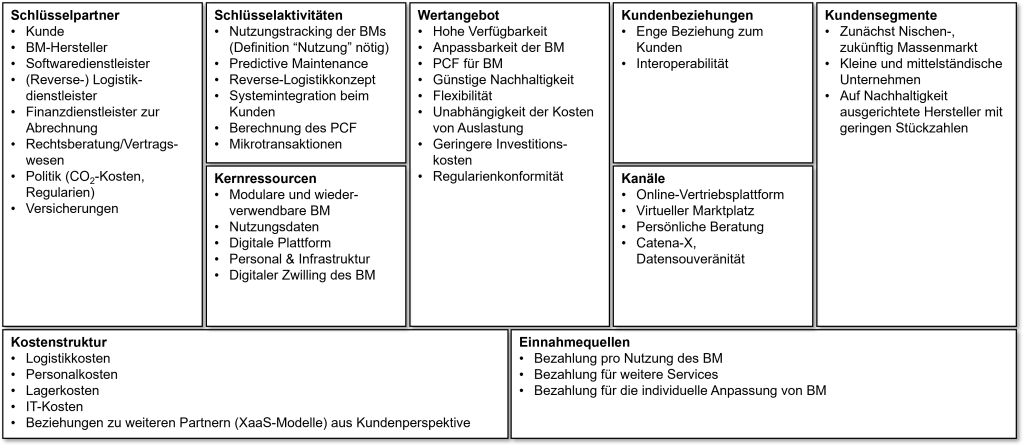

Das Business Modell Canvas bieten einen Überblick über das entwickelte EaaS-Geschäftsmodell

Nachhaltigkeit

Durch den Einsatz von wandlungsfähigen Fertigungszellen und kreislauffähigen Betriebsmitteln zu einer nachhaltigeren Produktion

- Modulare und flexible Betriebsmittel ermöglichen Re-X Ansätze

- Equipment-as-a-Service (EaaS) unterstützt die Umsetzung dieser Ansätze und verlagert Kosten zum OEM

- Materialwechsel zu emissionsärmeren Alternativen, die dennoch den Materialanforderungen entsprechen, reduziert Emissionen

Die Kreislaufwirtschaft und die Re-X Ansätze

Was sind Re-X Ansätze?

- Re-X Ansätze zielen darauf ab, die Lebensdauer von Produkten zu verlängern und die Ressourcennutzung zu optimieren.

- Reuse (Wiederverwendung): Produkte oder Komponenten werden ohne wesentliche Veränderungen in ihrer ursprünglichen Funktion erneut genutzt.

- Refurbish (Aufarbeitung): Gebrauchte Produkte oder Komponenten werden repariert, gereinigt und wiederhergestellt, um ihre Funktionalität und Qualität zu verbessern.

- Remanufacture (Überholung): Ein Produkt wird in einen Zustand versetzt, der dem eines neuen Produkts entspricht, indem es vollständig zerlegt, überprüft, und defekte Teile ersetzt werden.

- Recycling: Materialien werden aus einem gebrauchten Produkt zurückgewonnen und für die Herstellung neuer Produkte verwendet, wobei die ursprüngliche Struktur des Produkts zerstört wird.

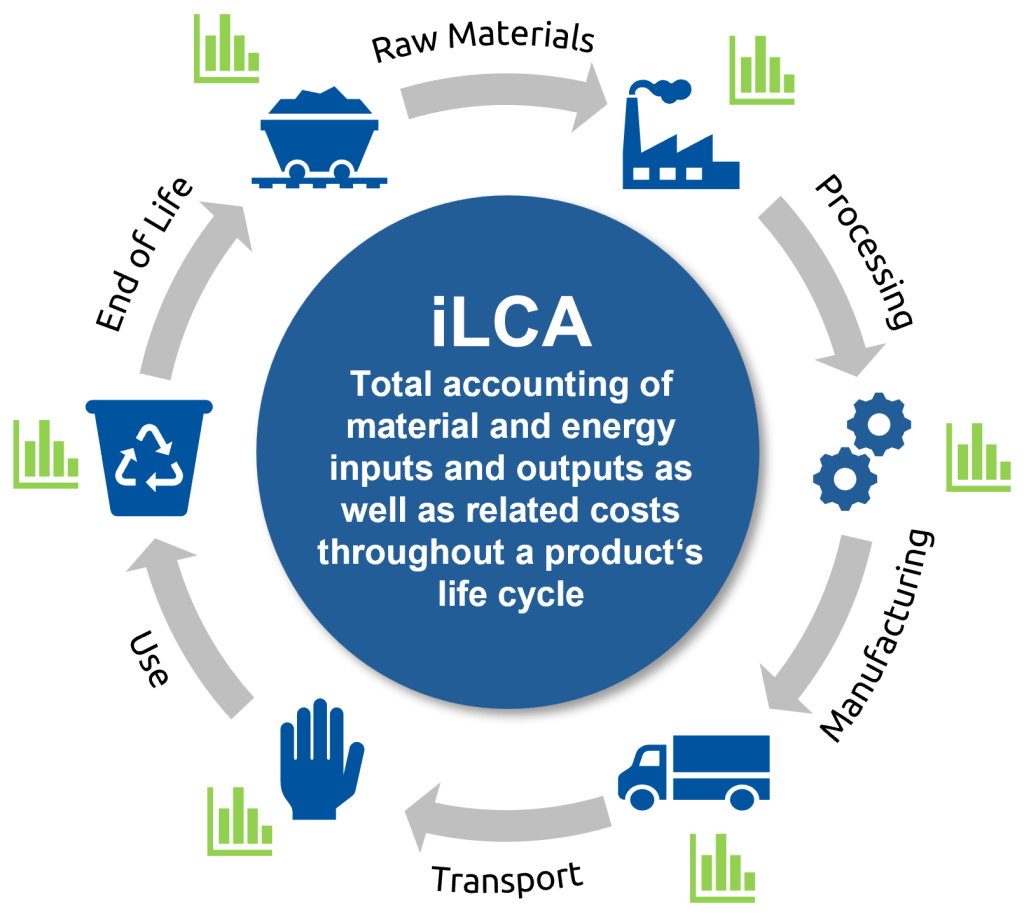

Lebenszyklusanalyse

Was ist LCA?

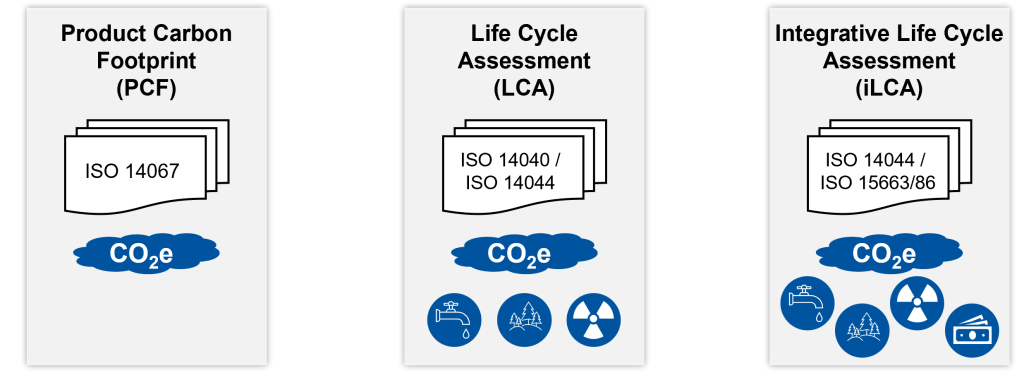

- Die Lebenszyklusanalyse (LCA) ist eine systematische Methode zur Bewertung der Umweltauswirkungen eines Produkts oder einer Dienstleistung über den gesamten Lebenszyklus. Dies umfasst alle Phasen von der Rohstoffgewinnung über die Produktion, Nutzung und Lebensende.

- Die Methode basiert auf dem Rahmenwerk der ISO-Normen 14040 und 14044, wobei es auch Abweichungen und Weiterentwicklungen gibt, wie z. B. die Product Environmental Footprint (PEF)-Methode der Europäischen Kommission.

- LCA bietet eine fundierte Grundlage, um nachhaltigere Entscheidungen in der Produktentwicklung und im Produktionsprozess zu treffen.

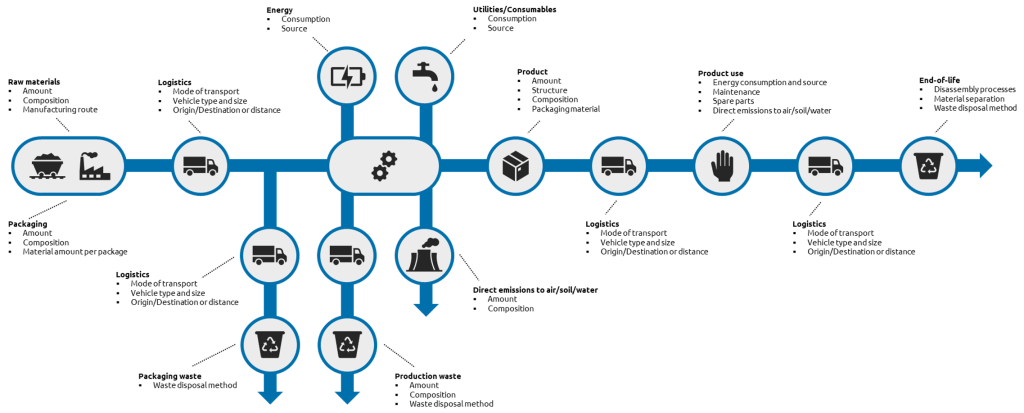

LCA benötigt Daten aus einer Vielzahl von Quellen

Herausforderungen

- Große Datenlücken beeinträchtigen die Robustheit und Genauigkeit der Ergebnisse

- Dieselbe Art von Daten kann in verschiedenen Formen und Formaten vorliegen, was den Aufwand für die Datenverarbeitung erhöht

- Die Daten müssen für die Verwendung in den LCA-Modellen in die richtige Form gebracht werden

Chancen

- Beseitigung von Datenlücken durch Ausweitung der LCA-Datenanforderungen auf andere Abteilungen

- Geringerer Aufwand bei der Datenerhebung und Datenverarbeitung durch Einführung digitaler Zwillinge und Automatisierung

- Berücksichtigung der sich entwickelnden Regulatorik ermöglicht einen belastbaren methodischen LCA-Ansatz und erleichtert die Zertifizierung

LCA Modellierungsansatz am Beispiel der Spannvorrichtung in der ReStackCell